Ranking News

Presidencialismo de Coalizão revisitado

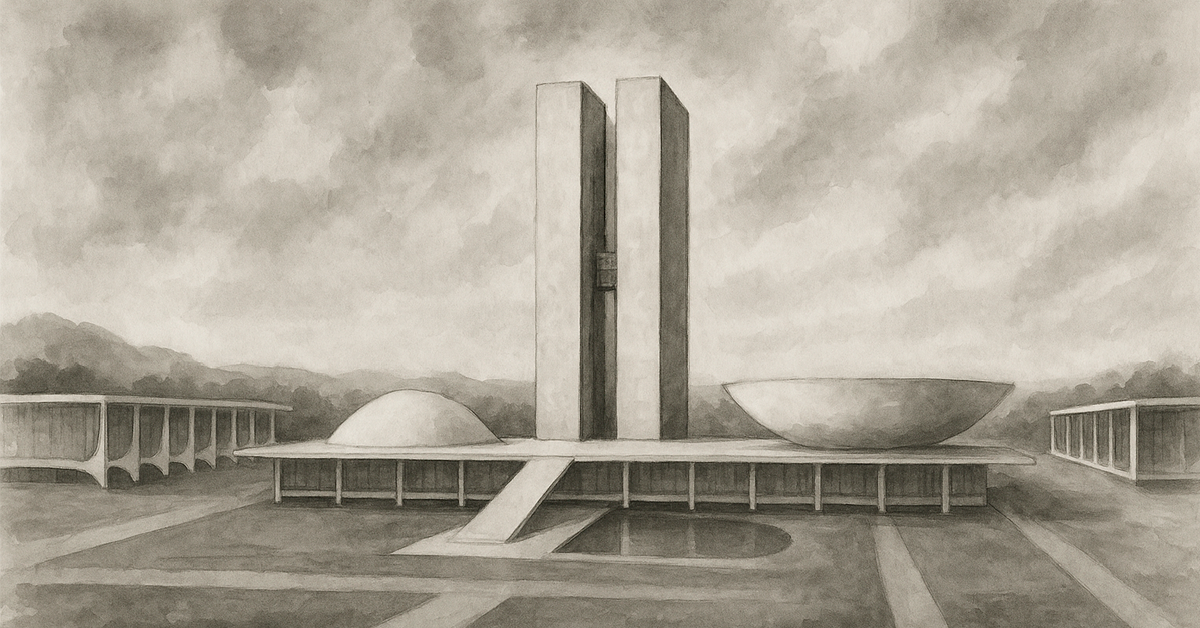

O termo “presidencialismo de coalizão” foi cunhado por Sérgio Abranches em 1988 e tornou-se uma das chaves interpretativas mais duradouras da política brasileira. O conceito serviu de instrumento balizador nas últimas décadas para explicar a lógica governante em Brasília. O autor identificou que a combinação entre presidencialismo, sistema proporcional de lista aberta e multipartidarismo fragmentado, gerava um arranjo no qual o presidente, para governar, precisava montar coalizões parlamentares amplas e heterogêneas, pois não conseguia eleger maioria sozinho.

Inúmeros estudos empíricos confirmaram a centralidade da lógica de coalizão. A governabilidade dos presidentes anteriormente dependia menos de sua popularidade e mais da habilidade em distribuir cargos, ministérios e recursos para manter uma base sólida no Congresso. Fernando Henrique Cardoso consolidou essa fórmula com profissionalismo, Luiz Inácio Lula da Silva levou-a ao auge com arranjos robustos, inclusive desaguando no escândalo do mensalão, enquanto Dilma Rousseff sofreu com a incapacidade de gerir as coalizões e acabou impichada.

Contudo, revisitar o presidencialismo de coalizão hoje exige reconhecer que essas transformações mencionadas anteriormente são importantes e alteraram a configuração da tese original. A primeira delas é a ascensão do Supremo Tribunal Federal como ator político de peso. Embora o STF sempre tenha sido relevante, a partir da década de 2010 seu papel se expandiu para muito além da arbitragem técnica de conflitos constitucionais. Tornou-se instância de veto, de legitimação e, em alguns casos, de formulação de políticas públicas, como na disputa do gerenciamento da crise da COVID-19 e recentemente na decisão do caso IOF.

Nesse contexto, o Executivo não governa mais apenas em função de uma coalizão congressual: precisa também pactuar, direta ou indiretamente, com o Judiciário. Essa “coalizão com o STF” não é formal, mas se expressa em gestos de deferência, na nomeação de ministros alinhados, na antecipação de demandas e no diálogo constante para evitar derrotas judiciais, nas “inconstitucionalidades”.

O segundo fator decisivo é a transformação do papel do orçamento e, em especial, das emendas parlamentares. Durante muito tempo, a moeda de troca das coalizões eram cargos ministeriais e estatais. O presidente distribuía espaços de poder no Executivo e, em troca, recebia apoio para aprovar projetos e manter estabilidade daquele partido. A partir da institucionalização das emendas impositivas e da criação das emendas de bancada e de relator, esse equilíbrio foi alterado. Hoje, os parlamentares detêm instrumentos robustos no orçamento que garantem verbas para seus municípios, tornando-se independentes em relação ao Executivo. Antes, era necessário obter o aval do presidente para receber e implementar as verbas.

Esses mecanismos deram às emendas um caráter eleitoral inédito. Deputados e senadores podem, de maneira mais autônoma, transformar em obras e serviços concretos os recursos garantidos, apresentando-se como os responsáveis por benefícios em seus municípios. Essa lógica reduziu a dependência do Congresso em relação ao Executivo e fortaleceu as lideranças partidárias e do “centrão”, que passaram a gerir coletivamente a alocação desses recursos. O presidente, por sua vez, perdeu parte da capacidade de centralizar as decisões e gerir a coalizão.

Essa mudança é crucial para entender o presidencialismo de coalizão revisitado. O presidente ainda precisa negociar com partidos, mas a natureza da barganha mudou: não basta oferecer ministérios, é necessário aceitar uma repartição do orçamento em que o Congresso se tornou protagonista. O Executivo tornou-se mais um gestor da execução de emendas do que o grande distribuidor de benesses. Isso desloca a balança de poder e enfraquece a posição do presidente como líder absoluto da coalizão.

Dessa forma, a tese de Abranches segue válida em sua essência, já que a governabilidade depende de coalizões, mas os arranjos que sustentam essas coalizões foram redesenhados. Hoje, a equação envolve essas variáveis que mencionei, a negociação parlamentar tradicional, ainda baseada em ministérios e cargos, a gestão compartilhada das emendas, que se tornaram instrumento eleitoral direto dos congressistas, e a relação com o STF, que atua como poder de veto e, por vezes, como ator político ativo.

Essa configuração torna a tarefa do presidente mais complexa e menos centralizada. Se antes a coalizão era negociada dentro do Palácio do Planalto, agora ela é distribuída entre gabinetes parlamentares e no Supremo. O presidente precisa equilibrar interesses difusos, administrar um orçamento que não controla integralmente e ainda cultivar uma relação institucional delicada com um Judiciário cada vez mais ativo.

O presidencialismo de coalizão revisitado, portanto, não é apenas uma atualização conceitual, mas é a constatação de que o sistema político brasileiro se sofisticou em suas engrenagens de barganha e se fragmentou ainda mais em seus polos de poder. Abranches nos ofereceu um mapa útil, mas o território mudou. A governabilidade no Brasil de hoje não se explica apenas pelo arranjo entre Executivo e Legislativo, mas pelo entrelaçamento entre Congresso, Supremo e Orçamento.

O Executivo se mantém como articulador indispensável, mas cada vez menos capaz de controlar sozinho a coalizão. Ao mesmo tempo, o Legislativo se fortalece como gestor de recursos e o Judiciário como árbitro político.

A estabilidade do sistema dependerá da habilidade presidencial em navegar nesse triplo tabuleiro, construindo alianças, prevenindo vetos e aceitando que o poder não é concentrado em uma única esfera, mas diluído em múltiplos centros de decisão.

Gabriel Jubran é cientista político e pós-graduado em direito legislativo. É diretor das relações governamentais do Ranking dos Políticos e sócio da Civitas Relações Governamentais.

A volta do voto impresso

Entre as mudanças da legislação eleitoral, destaca-se o retorno do voto impresso. Trata-se, possivelmente, do momento de debate e criação legislativa mais impactante dos últimos anos em matéria eleitoral — comparável apenas à minirreforma de 2015, que aboliu as coligações proporcionais e instituiu as tão aguardadas cláusulas de barreira aos partidos políticos.

A impressão do voto, realizada por uma máquina acoplada à urna eletrônica, busca oferecer ao eleitor um comprovante de que sua escolha foi registrada corretamente. Após a votação, esse registro seria exibido ao eleitor, confirmado por ele e, em seguida, depositado automaticamente em uma urna lacrada. O sistema também passaria a “assinar digitalmente” o voto, com registro de horário em log, para garantir a chamada auditabilidade. Há ainda a possibilidade de substituir a impressão por outras tecnologias, desde que assegurem a verificação direta do voto pelo eleitor. Caberia à Justiça Eleitoral adaptar todo o sistema até a eleição geral seguinte à aprovação da lei.

Embora apresentada como novidade, a ideia não é nova. O voto impresso já havia sido aprovado em 2009 para valer nas eleições de 2014 e, novamente, em 2015, com características semelhantes. A diferença agora está no registro do horário de votação por meio de uma cadeia de assinaturas no log da urna — mecanismo que, na prática, pode permitir o cruzamento entre a identidade do eleitor e o voto depositado na urna.

Nas duas vezes em que o voto impresso foi aprovado no passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou a medida a pedido da Procuradoria-Geral da República. Em 2011 e novamente em 2018, a Corte considerou inconstitucional a impressão do voto com depósito em urna lacrada. O argumento foi categórico: esse modelo coloca em risco o sigilo do voto — pilar essencial do processo democrático brasileiro.

A trajetória eleitoral brasileira ajuda a dimensionar a gravidade do debate. Do voto censitário, restrito à renda no Império, passamos ao voto aberto e sujeito a manipulações na República Velha. Vieram depois o voto sigiloso e impresso, ainda com limitações, nas primeiras décadas da Segunda República. A Constituição de 1988 consolidou um novo patamar, ao assegurar a universalidade do sufrágio e o sigilo do voto, aliado à rapidez da apuração com a introdução das urnas eletrônicas em 1996. Esse modelo garantiu alternância de poder, legitimidade dos resultados e reconhecimento internacional pela eficiência da Justiça Eleitoral.

Defender o retorno do voto impresso como se fosse garantia adicional de segurança ignora que o sistema atual já cumpre esse papel com notável eficiência. O simples fato de o Brasil — país de dimensões continentais e repleto de desafios logísticos — realizar eleições periódicas a cada dois anos, de forma efetiva e confiável, já é motivo de reconhecimento. Trata-se de um feito que merece louvor, fruto do esforço da Justiça Eleitoral e da consolidação dos direitos fundamentais ao longo do último século.

Seja nos rincões do país, onde é necessária a presença do Exército para transportar urnas e garantir a segurança da votação, seja nos grandes centros dominados por organizações criminosas, a impressão do voto somada ao cruzamento de dados do log representa uma tentativa — inconstitucional — de tumultuar o exercício soberano de escolha do eleitor. Mais do que isso: cria uma metodologia de rastreamento em massa dos chamados “currais eleitorais”, com a possibilidade concreta de identificar o votante para fins de represália ou beneficiamento. O segredo do voto existe justamente para proteger esse momento íntimo e silencioso, em que o eleitor, sozinho na cabine, pode “trair” expectativas externas e decidir apenas de acordo com a própria consciência.

Por fim, há o custo de implantação do maquinário. A adoção do voto impresso exigiria novos ciclos de arquitetura, licitação, testes, protocolos de segurança e validação — tudo com despesas consideráveis. Trata-se de um peso adicional para uma Justiça Eleitoral que, ano após ano, vê seu orçamento estrangulado pelo Congresso Nacional. Paradoxalmente, caberia ao próprio Legislativo ampliar essas receitas, a fim de garantir ao eleitor melhores serviços e maior acesso à democracia direta.

Por isso, a “velha cantiga” entoada pela CCJ do Senado tende a ter vida curta, mesmo que seja aprovada em plenário. Mais que isso: a proposta apenas adiciona combustível ao tensionamento entre os Poderes da República, de forma intencional ou não. Espera-se, portanto, que a ideia não prospere ou, se avançar, que os demais órgãos de controle estejam atentos, como já estiveram no passado.

Vinicius Martins Antunes de SouzaAdvogado eleitoralista e constitucionalista

A pesquisa que animou Tarcísio de Freitas para as eleições de 2026

O mundo político já mira as eleições gerais do próximo ano. A disputa que concentra os holofotes, naturalmente, é a Presidência da República. Falta menos de um ano para o início do período eleitoral, e abril de 2026 marca o prazo de desincompatibilização para ministros e governadores. Nesse contexto, a última pesquisa da AtlasIntel animou o nome mais competitivo da direita: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Lula (PT) parecia ter reencontrado o rumo. A prisão de Jair Bolsonaro (PL), o tarifaço de Donald Trump que lhe deu algum alívio de popularidade e uma sequência de levantamentos positivos sugeriam que o jogo estava virando. Mas a política raramente oferece vitórias duradouras. A nova pesquisa é prova disso: no segundo turno, Tarcísio aparece à frente do presidente, com 48,4% (+1,7%) contra 46,6% (-1%). É a primeira vez desde o tarifaço que alguém se coloca como capaz de impedir Lula de conquistar um quarto mandato.

O resultado não pode ser lido isoladamente. Ele surge no momento em que nomes como Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo) falam em pacto: candidaturas próprias no primeiro turno e união no segundo. Ainda assim, todos sabem que Tarcísio é hoje o nome mais competitivo. Para o governador de Goiás e o de Minas Gerais, lançar-se pode significar menos a expectativa de vitória e mais a busca por capital político e barganha em um eventual segundo turno.

Pragmático, Tarcísio evita falar em candidatura presidencial e insiste que seu foco é a reeleição em São Paulo. Mas, a portas fechadas, ninguém duvida que o morador do Palácio dos Bandeirantes já vislumbra o Palácio da Alvorada. Não por acaso, ensaia até um slogan: “40 anos em 4”, inspirado em Juscelino Kubitschek. O recado é claro: menos ideologia, mais entrega, numa tentativa de atrair o eleitor moderado, decisivo em eleições polarizadas.

Enquanto isso, a mesma pesquisa que trouxe boas novas a Tarcísio revelou que o fôlego de Lula pode ter sido passageiro. Sua aprovação caiu para 47,9% e a desaprovação subiu para 51%. Experiências recentes mostram o risco: Dilma em 2014 quase perdeu nesse patamar de rejeição, e Bolsonaro em 2022 não conseguiu se reeleger. É difícil vencer quando a maioria do eleitorado desaprova o governo.

Resta ainda o fator Bolsonaro. Sua condenação no STF é dada como certa e o mercado político já precificou sua inelegibilidade. Desse vácuo nasce a viabilidade de Tarcísio. Mas o governador precisa de equilíbrio: se apresentar como alternativa nacional sem parecer traidor do bolsonarismo. Críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mostram o tamanho da encruzilhada. Para compensar, Tarcísio prometeu que, se eleito, seu primeiro ato seria conceder graça ao ex-presidente.

O quadro está longe de definitivo. Mas a pesquisa já colocou um pé de Tarcísio em Brasília. O dilema é saber se o outro ficará preso ao Bandeirantes ou se dará o passo decisivo rumo ao Alvorada.Samuel Jacques

é Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em marketing político